Mit dem am 18. April 1951 von der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden unterzeichneten Vertrag von Paris wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) geschaffen, die Vorgängerin der heutigen Europäischen Union. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden von diesen Ländern mit der Unterzeichnung des Vertrags drei Ziele angestrebt: Frieden, Wohlstand und die Idee eines geeinten Europas. Um mit der Umsetzung dieser Ideen zu beginnen, wurde auf Initiative von Frankreich und Deutschland ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl geschaffen, an dem sich auch andere Staaten beteiligen konnten.

Was sich im Archiv befindet

Die im Archiv befindlichen Dokumente beziehen sich auf die Tätigkeit der parlamentarischen Ausschüsse, Unterausschüsse und Arbeitsgruppen, auf die Plenarsitzungen, die Sitzungen der Leitungsorgane der Versammlung und die Beziehungen mit der Beratenden Versammlung des Europarates.

Die Tätigkeit der Versammlung basierte vorwiegend auf Berichte, die von parlamentarischen Ausschüssen zu Problemen im Zusammenhang mit der Stahl- und Kohleindustrie erstellt wurden und sich um Produktion, Investitionen, Marktbedingungen, den sozialen Schutz für Arbeitnehmer und Minderjährige, Verkehr, Handelspolitik, Versorgungsprobleme, Wettbewerb, Unternehmenszusammenschlüsse, Besteuerung und Steuersysteme drehten.

Die EGKS und der Vertrag von Paris

Mit dem Vertrag von Paris wurden folgende Institutionen geschaffen:

- die Hohe Behörde, das kollegiale und supranationale Exekutivorgan, aus der die Europäische Kommission hervorging. Sie wurde von einem Beratenden Ausschuss unterstützt, der Produzenten, Arbeitnehmer, Verbraucher und Händler vertrat und dessen Tätigkeit später vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss übernommen wurde.

- die Gemeinsame Versammlung, das beratende Organ, aus dem später das Europäische Parlament hervorging.

- der Besondere Ministerrat, ein Exekutivorgan, dessen Aufgabe darin bestand, die Tätigkeit der Hohen Behörde mit jener der Regierungen, die für die allgemeine Wirtschaftspolitik ihrer Länder zuständig waren, abzustimmen. Daraus entstand später der Rat der Europäischen Union.

- der Gerichtshof, ein Organ der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Gemeinschaft und ein internationaler Gerichtshof, aus dem der Gerichtshof der Europäischen Union hervorging.

Nach der Unterzeichnung des Vertrags standen die sechs Vertragspartner vor der praktischen Frage, wo diese Institutionen ihren Sitz haben sollten. Da keine endgültige Einigung erzielt wurde, nahm Luxemburg die Hohe Behörde, den Besonderen Ministerrat und den Gerichtshof auf, während Straßburg als Sitz der Gemeinsamen Versammlung festgelegt wurde.

Zusammenführung der europäischen Gemeinschaften: die Römischen Verträge

1957 wurde mit den Römischen Verträgen, aufbauend auf der durch die Gemeinsame Versammlung der EGKS seit 1952 gesammelten Erfahrung, eine einzige Versammlung für die drei Gemeinschaften (EGKS, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom) eingerichtet. Die Versammlung trat am 19. März 1958 erstmals zusammen und gab sich den Namen „Europäische Parlamentarische Versammlung“. Am 30. März 1962 beschloss die Versammlung, ihren Namen in „Europäisches Parlament“ zu ändern, wobei dieser Beschluss erst mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 durch die Regierungen der Mitgliedstaaten ratifiziert wurde.

Blick über die Menschenmenge vor dem Rathaus in Rom (Italien) am 25. März 1957 während der feierlichen Unterzeichnung. Aufgrund des Regenwetters hatten die Menschen die Schirme aufgespannt. (AP Photo/Walter Attenni) The Associated Press/ EK/EP

Blick über die Menschenmenge vor dem Rathaus in Rom (Italien) am 25. März 1957 während der feierlichen Unterzeichnung. Aufgrund des Regenwetters hatten die Menschen die Schirme aufgespannt. (AP Photo/Walter Attenni) The Associated Press/ EK/EP

Die Mitglieder der Versammlung wurden noch von den nationalen Parlamenten ernannt. Mit 142 Mitgliedern war die Zahl der Abgeordneten jedoch fast doppelt so groß wie jene der Gemeinsamen Versammlung der EGKS. Diese Zahl stieg 1973 mit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs, Dänemarks und Irlands auf 198. Die Abgeordneten waren weiterhin in länderübergreifenden Fraktionen organisiert. Die Versammlung hatte ihren Sitz in Straßburg, ihr Sekretariat verblieb jedoch in Luxemburg. Die Sonderausschüsse verlagerten ihre Sitzungen aber allmählich nach Brüssel, um näher bei den Exekutivorganen der neuen Gemeinschaften zu sein.

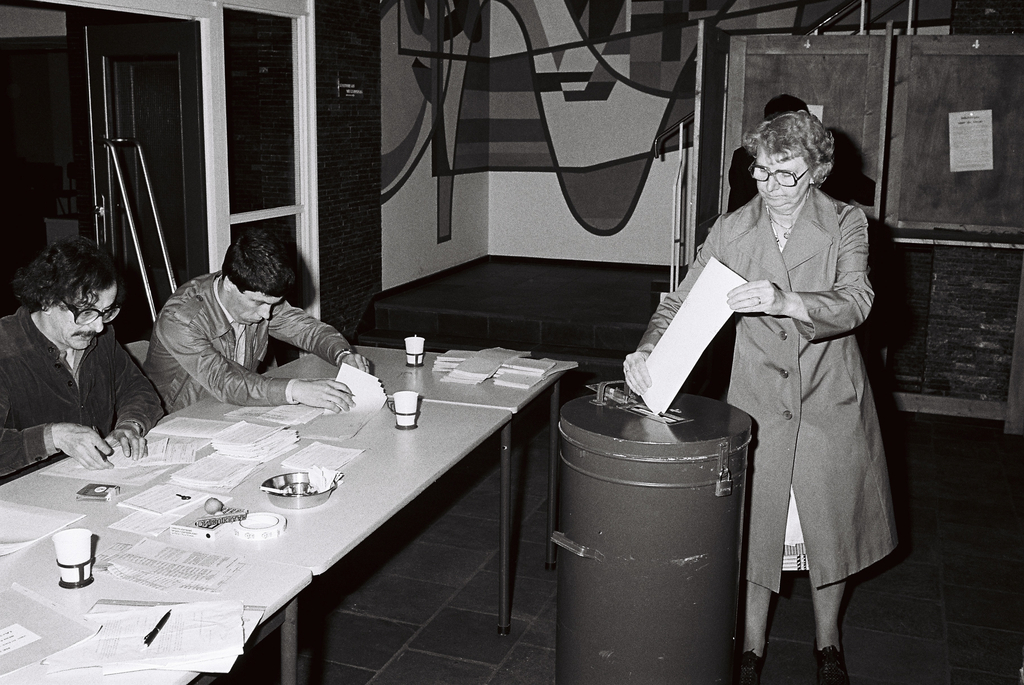

Neben anhaltenden Bemühungen um eine allgemeine und unmittelbare Wahl seiner Mitglieder wurde der Zuständigkeitsbereich des Europäischen Parlaments mit der Zeit erweitert, sodass es einflussreicher und sichtbarer wurde. Zusätzliche politische Befugnisse und eine stärkere demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments gingen Hand in Hand. Es wurden mehrere Entschließungen angenommen, mit denen eine Wahl der Versammlung gefordert wurde. Eine endgültige Vereinbarung wurde schließlich 1976 vom Rat angenommen und die erste Wahl zum Europäischen Parlament wurde im Juni 1979 abgehalten. Das Europäische Parlament war damit die erste demokratisch gewählte internationale parlamentarische Versammlung.

Erste Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979 © Europäische Gemeinschaften 1979 – Europäisches Parlament

Erste Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979 © Europäische Gemeinschaften 1979 – Europäisches Parlament